Révision constitutionnelle/ Trêve politique : Peut-on gouverner sans contestation dans un système démocratique ?

Parmi les points majeurs de la révision constitutionnelle actuellement en débat au Bénin, la « trêve politique » occupe une place centrale et suscite de vives interrogations. Présentée par certains parlementaires comme un mécanisme permettant au chef de l’État de gouverner « dans la paix » pendant la quasi-totalité de son mandat, elle entend interdire toute contestation publique ou institutionnelle des décisions politiques durant six années sur les sept ans du mandat présidentiel.

Seules les critiques, entendues comme de simples observations sans valeur d’opposition, seraient tolérées. La contestation, elle, pourrait conduire à la perte de droits civiques. Or, selon les explications données par les promoteurs de la réforme, l’idée serait de « garantir la stabilité », d’éviter « l’agitation » et de permettre au gouvernement de conduire son action sans entrave. Mais une telle logique pose une question de fond : peut-on gouverner sans contestation dans un système démocratique ?

Lire Aussi: Bénin : Ce que prévoit la Constitution pour sa ‘’Révision’’

L’histoire politique mondiale et les grandes théories du pouvoir répondent sans ambiguïté : non.

La contestation, cœur battant de la démocratie

Les auteurs classiques des théories politiques, de Montesquieu à Tocqueville, en passant par John Stuart Mill, sont unanimes sur un point : il n’y a pas de démocratie sans contrôle, sans contre-pouvoir et sans contestation possible.

Montesquieu : “Tout pouvoir sans limite est voué à l’abus”

Dans De l’esprit des lois, Montesquieu affirme : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. »

La contestation publique n’est pas un caprice, mais une condition d’équilibre.

Interdire la contestation pendant six ans revient à supprimer, même temporairement, l’un des principaux mécanismes de prévention de l’abus de pouvoir.

Tocqueville : la liberté d’expression comme baromètre de la démocratie

Pour Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, la liberté d’expression et la capacité à contester les décisions publiques sont les premiers signes d’une démocratie vivante. Il écrit notamment : « La liberté politique ne peut subsister que grâce à une multitude de petites résistances quotidiennes. » La « trêve politique » revient à effacer ces résistances pendant l’essentiel d’un mandat.

John Stuart Mill : la contestation est un droit, même contre l’autorité la plus légitime

Dans De la liberté, Mill estime qu’une société progresse grâce aux opinions dissidentes. Il défend la contestation comme moteur d’amélioration permanente.

Même lorsqu’un gouvernement est majoritaire et légitime, la contestation « évite la stagnation et les dérives ».

Même dans les régimes autoritaires, la contestation existe

L’idée selon laquelle on peut gouverner « sans contestation » est contredite par l’expérience mondiale. Même dans des régimes autoritaires où l’espace civique est restreint :

- en Russie, certaines décisions de Vladimir Poutine sont contestées, même timidement, dans la société civile, par des municipalités, ou à l’étranger ;

- en Chine, certaines politiques font l’objet de résistances locales ou sectorielles ;

- dans de nombreuses monarchies du Golfe, les contestations prennent d’autres formes – économiques, religieuses, communautaires – mais elles existent.

Si même les régimes les plus fermés ne parviennent pas à éliminer la contestation, comment imaginer qu’une démocratie constitutionnelle puisse en faire un principe ?

La trêve politique et la contradiction interne : on peut critiquer, mais pas contester

Les promoteurs du texte expliquent que :

- les citoyens et acteurs politiques pourront critiquer,

- mais ne pourront pas contester, pendant six ans.

Or, dans la théorie du droit politique, la distinction entre « critique » et « contestation » est floue et dangereuse. Qui décide de ce qui est critique et de ce qui devient contestation ? Sur quelle base juridique ? Quel juge arbitre ?

Car contester signifie simplement exprimer son désaccord avec une décision politique, ce qui fait partie des libertés fondamentales en démocratie.

La contestation : permet la transparence, éclaire l’opinion, évite les dérives, force les gouvernants à adapter leurs décisions.

Gouverner, c’est s’adapter. Or un président, en découvrant la réalité des dossiers, peut réorienter son action au fil du temps. Cette adaptation est elle-même influencée par la contestation, qui permet de pointer ce qui ne fonctionne pas.

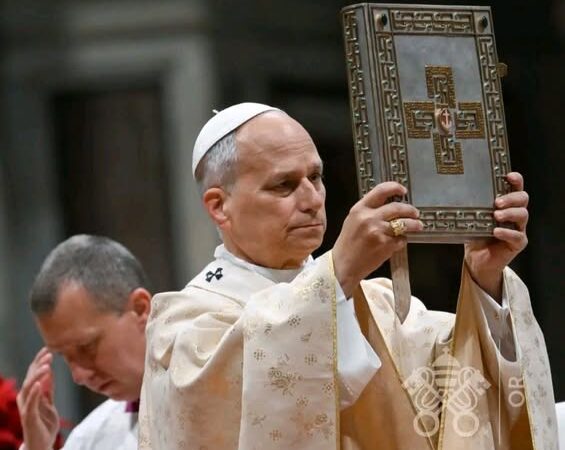

Un exemple éloquent : même le Pape a été contesté

L’Église catholique est pourtant l’un des systèmes hiérarchiques les plus stricts du monde. Et pourtant, la décision récente du Pape François d’autoriser la bénédiction des couples de même sexe a été fortement contestée, notamment par des conférences épiscopales africaines.

Si le Pape lui-même – autorité suprême pour des millions de croyants – peut voir ses décisions contestées, comment imaginer qu’un président de la République ne puisse pas l’être ?

Privation de droits civiques : une dérive incompatible avec les standards démocratiques

L’un des aspects les plus sensibles du projet est la possibilité de retirer les droits civiques à un citoyen ayant « contesté » une décision publique durant la trêve.

Or, la privation de droits civiques :

- est une sanction lourde,

- qui n’existe que pour des infractions graves dans les grandes démocraties,

- et est strictement encadrée par des juridictions indépendantes.

En faire un outil pour sanctionner l’expression politique ou citoyenne serait contraire :

- à la Constitution actuelle,

- à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,

- au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

- aux standards de la CEDEAO.

Une démocratie sans contestation : le risque d’un mandat sans contrôle

Si l’on suit la logique de la réforme, un président pourrait, pendant six ans : prendre des décisions majeures, restructurer des secteurs entiers, engager l’État dans des choix irréversibles, sans que la société, les partis, les syndicats, les médias ou les citoyens puissent contester.

La seule année « libre » serait la dernière, en pleine période électorale.

Or, une démocratie ne se limite pas au vote. Elle repose sur un contrôle permanent, pas sur un contrôle différé.

Sans contestation : pas de transparence, pas de débat, pas de reddition de comptes, pas de légitimité renouvelée.

Une trêve politique contraire à l’essence même de la démocratie

Les auteurs classiques de la philosophie politique, les expériences institutionnelles des grandes démocraties, et même l’histoire des régimes autoritaires montrent qu’il n’existe pas de gouvernance sans contestation.

La contestation n’est pas une menace : elle est un garde-fou, une respiration, un droit fondamental.

Inscrire dans la Constitution une période de six années durant laquelle il serait interdit de contester les décisions du pouvoir :

- affaiblirait les contre-pouvoirs,

- mettrait en danger l’équilibre institutionnel,

- et créerait un précédent incompatible avec les standards démocratiques.

En d’autres termes, l’idée même d’une « trêve politique » entendue comme interdiction de contester constitue une menace sérieuse pour la vitalité démocratique et pour le principe fondamental selon lequel : « Le pouvoir appartient au peuple et s’exerce sous son contrôle. »

Une démocratie mature ne craint pas la contestation. Elle la reconnaît comme un droit et l’intègre comme un mécanisme de progrès.

Lire Aussi: Bénin : La Cour valide la nouvelle révision de la Constitution