Bénin : Le droit électoral entre contradictions et manipulations

Par le passé, les règles encadrant l’accès à la fonction présidentielle en République du Bénin se distinguaient par leur clarté, leur concision et leur prévisibilité. L’article 44 de la Constitution du 11 décembre 1990, dans sa formulation originelle, condensait en une seule disposition l’ensemble des conditions requises pour prétendre à la magistrature suprême. Cet agencement juridique avait le mérite de garantir lisibilité et sécurité juridique à tous les acteurs du processus démocratique.

Aujourd’hui, ce modèle de cohérence a volé en éclats. Les exigences d’éligibilité ne sont plus centralisées dans un seul article, mais disséminées à travers un dédale de textes : Constitution révisée (article 44 nouveau), Code électoral (notamment la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019), et surtout, une jurisprudence constitutionnelle de plus en plus opaque, erratique, voire contradictoire.

Ce phénomène de fragmentation normative a engendré une situation profondément préoccupante : il est devenu difficile, même pour le législateur ou les praticiens du droit, de définir avec certitude ce que recouvrent les conditions d’éligibilité à la fonction présidentielle. Ce que l’on appelait jadis « droit électoral » ressemble désormais à une mosaïque d’interprétations fluctuantes, où les décisions de justice se contredisent sans justification apparente, et où le sens des textes semble changer au gré des conjonctures politiques.

L’énigme du parrainage : une jurisprudence à géométrie variable

Le cas le plus emblématique de cette insécurité juridique demeure, sans conteste, la controverse autour du parrainage des candidats à la présidentielle. Institué comme condition préalable à la validation de toute candidature, ce mécanisme exige que tout postulant recueille le soutien d’un nombre déterminé d’élus (députés ou maires). Si la finalité affichée est de rationaliser le paysage politique, les modalités d’application de cette exigence posent un sérieux problème de lisibilité.

La question centrale ( un élu candidat peut-il se parrainer lui-même ? ) n’a, à ce jour, reçu aucune réponse juridique claire et stable. Tantôt la Cour constitutionnelle semble admettre tacitement cette possibilité (comme dans sa décision DCC 21-001 du 7 janvier 2021), tantôt elle paraît l’exclure (notamment dans la décision DCC 21-023 du 11 février 2021), sans pour autant motiver explicitement ces revirements.

Ce flou, entretenu par une jurisprudence hésitante et souvent elliptique, fragilise l’ensemble du processus électoral. Car si le droit cesse d’être un repère stable, il devient un outil d’exclusion ou d’arbitraire, au détriment des principes fondamentaux d’égalité devant la loi et de transparence démocratique.

L’instrumentalisation du droit : verrouillage politique par le sommet de l’État

Cette instabilité n’est ni fortuite, ni innocente. Elle est le produit d’une stratégie politique délibérée du principal bénéficiaire du « crime », qui fait du flou juridique un levier de contrôle. En favorisant une lecture opportuniste et instable des normes électorales, le pouvoir en place parvient à verrouiller la compétition politique, à neutraliser les adversaires potentiels, et à contrôler à la fois les institutions clés (comme la Cour constitutionnelle) et les grands électeurs.

Cette démarche, qui s’apparente à une véritable recette politique déjà annoncée, a une finalité transparente : se faire réélire sans effort, en écartant toute concurrence sérieuse, puis faciliter l’acceptation de son propre successeur par un système déjà verrouillé. La démocratie devient alors un théâtre d’apparence, où l’issue du scrutin est connue d’avance, et où les électeurs ne sont plus que les spectateurs d’un jeu faussé.

Quand le droit se fait palindrome

Le plus inquiétant dans cette dérive est qu’elle ne semble susciter ni débat institutionnel sérieux, ni réaction de la part de ceux censés veiller à la solidité de notre ordre juridique. Le droit électoral béninois est devenu palindrome : il peut se lire dans un sens comme dans l’autre, sans que cela n’étonne ni ne dérange. Ce phénomène, loin d’être anodin, consacre l’avènement d’un droit réversible, adaptable à volonté, où la norme cesse d’être une garantie pour devenir un instrument d’opportunité.

Une telle situation sape les fondements mêmes de l’État de droit. Elle installe une instabilité permanente dans la vie politique nationale et expose les institutions à une crise de légitimité. Car l’insécurité juridique n’est jamais neutre : elle bénéficie toujours aux plus forts, aux mieux informés, aux plus proches du pouvoir. Elle exclut, marginalise et étouffe la compétition démocratique.

Que faire ?

Il devient urgent de recentraliser les conditions d’éligibilité dans un corpus normatif unifié, accessible et intelligible pour tous. Il faut mettre un terme à l’inflation jurisprudentielle en garantissant une lecture cohérente et constante des règles électorales. Et surtout, il est temps que la Cour constitutionnelle assume pleinement son rôle d’arbitre impartial, non pas au service des conjonctures, mais en gardienne scrupuleuse des principes républicains.

La démocratie béninoise ne saurait prospérer durablement dans un climat d’incertitude et de suspicion permanente. Il ne suffit pas d’organiser des élections pour affirmer la vitalité démocratique d’un État. Encore faut-il que les règles du jeu soient claires, stables, et appliquées de manière équitable.

Restaurer la sécurité juridique dans le domaine électoral n’est pas une option. C’est une exigence fondamentale pour redonner confiance aux citoyens, crédibilité aux institutions, et sens à la République.

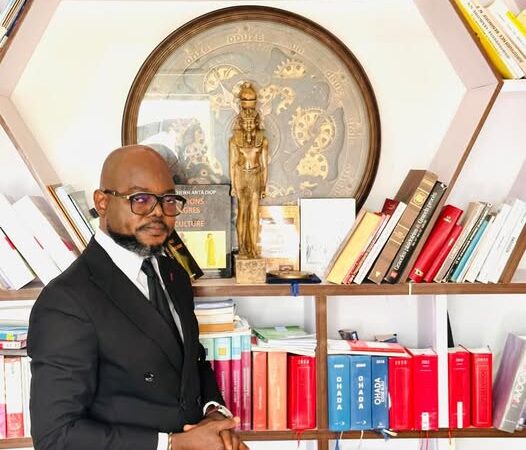

Franck OKE