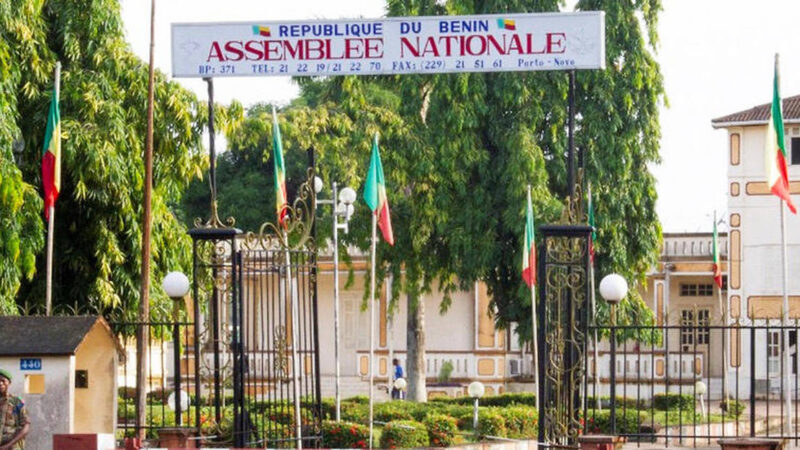

Révision constitutionnelle/ Sénat : Un siège d’ayant droit : privilège ou obligation ?

La création d’un Sénat au Bénin, adoptée dans le cadre de la récente révision constitutionnelle, ouvre une nouvelle page dans l’histoire institutionnelle du pays. Présenté comme une chambre de réflexion et d’arbitrage, ce Sénat doit accueillir et c’est l’un des points les plus sensibles, des ayants droit : anciens présidents de la République, anciens présidents de l’Assemblée nationale et anciennes hautes personnalités (Cour constitutionnelle/Etat Major des Forces Armées). S’y ajoutent plusieurs membres nommés par le chef de l’État et par le président de l’Assemblée nationale en raison de leur « qualité ».

Derrière ce schéma institutionnel, une question centrale se pose : quelle est la liberté réelle des personnes désignées de siéger ou non ? Et dans quelle mesure ce privilège peut-il devenir une contrainte ? Un siège d’ayant droit : privilège ou obligation ?

Le texte révisé prévoit que certaines personnalités deviennent automatiquement membres du Sénat, du seul fait de leur statut passé. Mais un flou persiste : cette qualité fait-elle naître une obligation juridique de siéger ? Dans les systèmes comparables, un siège d’ayant droit s’analyse comme une faculté, jamais une contrainte. La Constitution béninoise érige l’individu en citoyen libre, y compris lorsqu’il est ancien détenteur de la magistrature suprême. Rien, en théorie, ne devrait empêcher un ancien président de refuser de siéger au Sénat pour préserver son indépendance politique, son engagement partisan ou son projet personnel.

Cette question n’est pas marginale. Car si la fonction sénatoriale est assortie de restrictions – par exemple une incompatibilité avec des activités partisanes ou électorales – alors la nomination automatique pourrait devenir une façon indirecte de neutraliser politiquement certaines figures nationales.

Il reviendra au législateur organique de clarifier ce point décisif :

un ancien président est-il libre de renoncer à son siège sénatorial sans que cela constitue une violation de la loi ? Tant que cette précision n’est pas apportée, la création du Sénat demeure juridiquement fragile.

Le cas sensible d’un ancien président encore éligible

La question devient encore plus complexe lorsqu’il s’agit d’un ancien président ayant encore l’âge légal pour se représenter. La Constitution fixe une limite haute d’âge pour la candidature, et un ancien chef d’État ayant accompli un seul mandat peut, en droit, revenir devant les électeurs.

Prenons le cas, évoqué dans les discussions publiques, d’un président qui aurait quitté le pouvoir après un premier mandat, puis deviendrait, par le jeu de la Constitution révisée, ayant droit au Sénat.

Si la loi lui impose de siéger, deux contradictions majeures apparaissent :

L’incompatibilité potentielle entre mandat sénatorial et activité politique active.

Un sénateur soumis à un devoir de neutralité ou empêché de militer ne pourrait pas préparer une campagne présidentielle ou même exercer une activité partisane normale.

L’empêchement pratique.

Comment un ancien président candidat pourrait-il « battre campagne » tout en étant tenu de siéger dans une chambre haute théoriquement conçue pour des missions de stabilité et d’arbitrage ?

Cette situation reviendrait à priver un citoyen de ses droits politiques, alors même que la Constitution garantit à tout citoyen – même ancien président – la liberté d’être candidat, dès lors qu’il respecte les conditions d’âge et de nationalité.

Autrement dit : si siéger au Sénat est obligatoire, la création du Sénat peut empêcher un ancien président de se représenter. C’est une contradiction majeure que devront résoudre les lois organiques.

Le risque d’une nomination utilisée comme instrument politique

Autre interrogation fondamentale : une nomination par le chef de l’État ou par le président de l’Assemblée nationale peut-elle restreindre la liberté d’un citoyen ? Dans un État démocratique, aucune autorité ne peut imposer à un citoyen de sièger dans une institution contre son gré. L’acceptation d’un mandat, fût-il honorifique ou institutionnel, relève de la liberté individuelle.

Si un ancien président, un ancien président de l’Assemblée nationale ou un ancien président de la Cour constitutionnelle souhaite poursuivre une carrière politique, il doit pouvoir refuser son siège sans que cela soit interprété comme un manquement.

La question est donc moins juridique que politique : pourquoi créer un statut automatique si celui-ci doit rester facultatif ? Et que se passera-t-il si un nombre important d’ayants droit déclinent l’offre ? Le Sénat perdra-t-il une partie de sa légitimité symbolique ?

Un Sénat efficace suppose une liberté totale de ses membres

Pour que cette nouvelle institution fonctionne, il est indispensable que : l’adhésion soit libre, les incompatibilités soient clairement définies, les ayants droit puissent renoncer sans pression, aucun droit politique ne soit retiré à ceux qui choisissent de continuer leur carrière électorale.Faute de clarifications, le Sénat risque de devenir une chambre perçue comme : un instrument de reclassement, un mécanisme de neutralisation politique, un espace dont certains membres seraient présents par contrainte et non par conviction.

Or une chambre haute ne peut jouer son rôle d’arbitre institutionnel que si ses membres sont libres, indépendants et volontaires.

Une architecture constitutionnelle encore à préciser

La révision constitutionnelle introduit une innovation majeure ; elle ouvre aussi une série de questions juridiques inédites. La Constitution, en posant les principes, laisse au législateur le soin d’en préciser les contours. Mais sur la liberté de siéger, les incompatibilités, le statut politique des ayants droit et le cas particulier des anciens présidents encore éligibles, le flou demeure important.

Pour éviter un conflit entre loyauté institutionnelle et droits politiques fondamentaux, le Bénin doit clarifier ces zones d’ombre.

La liberté des sénateurs, qu’ils soient élus, désignés ou ayants droit, doit rester le socle de l’institution. Faute de quoi, le Sénat pourrait naître avec en lui-même les germes d’une contestation juridique et politique durable.

Dans un pays où les réformes institutionnelles ont toujours suscité débats et vigilance, cette question mérite une réponse claire, transparente et juridiquement solide, pour garantir la stabilité recherchée par cette révision constitutionnelle.

Bénin : La Cour valide la nouvelle révision de la Constitution